주역 64괘_비(賁) (22)_청련향

비(賁)

👩🏫 통변

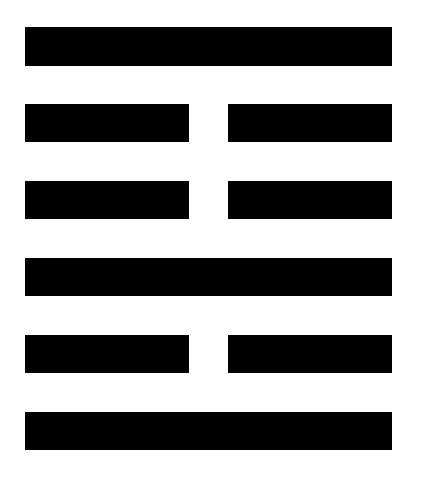

주역 64괘 가운데 비 괘는 위로 간괘와 아래로 리괘가 자리합니다. 태양에 비견할 수 있는 리괘가 아래에 자리하고 산을 의미하는 간괘가 위에 있어, 자연 현상 가운데 산 아랫고개로 태양이 넘어가는 모습을 연상할 수 있습니다. 태양은 저녁 무렵에 넓은 면적으로 지면에 태양의 빛을 도달하게 하지요. 이에 따라 태양의 빛은 약해지고요. 이 시각 햇살은 약할지라도 온 세상을 화려하게 장식합니다. 노을을 감상하는 행동이 세로토닌을 분비하는 데 도움이 된다는 말이 있을 정도예요. 이렇듯 비 괘는 아름다움을 지니고 있네요. 그렇지만 해가 지고 나면 사람은 자신을 보호하기 위하여 보금자리로 돌아갑니다. 이러한 점에서 비 괘는 미적인 요소 이외에 실용성을 염두에 두는 성질도 있습니다. 주행성인 사람에게 밤은 위험하고, 또 안전을 추구해야 마땅하니까요.

비 괘는 5 위와 6 위를 제외한 자리에 모두 올바른 효가 자리하였습니다. 마치 저물어가는 태양을 놓아주고 달을 맞이하는 산등성이를 보는 듯합니다. 본디 해는 산의 높은 부분부터 저무는 법이지요. 해는 낮은 곳부터 떠오르고요. 물론 태양은 항성이므로 뜨고 저무는 것이 아니지만, 지구에서 살고 있는 우리의 관점에서는 뜨고 저무는 것으로 보이죠. 즉 밤은 높은 산 봉우리부터 옵니다. 밤은 태양의 그림자로 들어가는 것이며 우주의 살갗이지요. 반면 산 아래의 마을에는 오래도록 태양의 빛을 받습니다. 오후의 태양이 지닌 위에서 아래로 향하는 방향성 때문일 것입니다. 변화는 음이요, 유지는 양이니 산 꼭대기는 산 아래보다 빠르게 변하겠습니다. 이러한 점에서 5 위와 6 위는 음과 양이 제자리에 있지 않으므로 효가 뒤섞여 있는 것입니다. 이에 따라 '음'에 가까우니 변화를 맞이하는 현상으로 볼 수 있겠습니다. 상괘의 중심으로서 5 위는 음효로 양이 부족한 것이며 그 모습을 유지하는 것이 아니라 변화가 있는 모습이지만, 6 위의 양효와 합을 이루니 나름의 질서를 유지하는 모습이 되겠습니다.

그렇다면 오늘날 이 비 괘를 어떻게 이해할 수 있을까요?

상위 집단에서 변화가 일어나고 있습니다. 아직은 큰 변화가 일어난다고 확신할 수 없습니다. 하위 집단이 질서 정연하고 안정적인 모습을 갖추고 있습니다. 그러니 변화가 쉽게 감지되는 상황은 아닙니다. 화려한 문화의 발전은 좋은 것이지만, 호사다마라 우리는 밝을 때 어두움을 생각할 필요가 있지요. 밝은 것이 극에 달하면 곧 어두워진다는 것을 우리는 알고 있으니까요. φ(゜▽゜*)♪ 더 나아가 우리에겐 노을이 밝고 아름답게 느껴지는 그 순간에 곧 밤이 온다는 것을 알아차리는 지혜를 갖출 필요가 있습니다. 이를 개인적인 삶에 적용한다면, 자신의 삶이 아름답게 빛이 나고 있을 때 한 번쯤은 자신의 어두움을 뒤돌아보며 준비하는 마음과 자세를 떠올려볼 수 있겠네요.

🙃 궁금 포인트

: 풀이 가운데 賁于丘園 束帛戋戋 吝 終吉, '작은 장소와 큰 장소를 장식하는 데 비단 묶음이 쌓여 있으니 부끄러우나 마침내 길하리라'는 문장을 무슨 의미로 볼 수 있을까?

장식한다는 것은 크게 드러내거나 강조하는 것이니 남의 눈에 띄려는 것입니다. 이때 여러 시선을 받게 되므로 충분히 부끄러울 수 있겠습니다. 더군다나 작은 언덕이나 큰 정원 모두를 장식하니 대단히 화려할 것으로 예상할 수 있지만, 산꼭대기를 장식한다는 언급은 볼 수 없습니다. 산의 입장에서 구원(丘園)은 낮은 곳입니다. 노을의 햇살이 닿아 반짝이는 곳이지요. 그리고 위의 吝이라는 글자를 '아낀다'로 해석할 경우는 쌓여있는 비단을 아껴서 사용한다는 의미로 볼 수 있으며, 자원을 소중히 여기는 마음을 살필 수 있겠습니다. 아끼는 것은 미래를 대비하는 마음이기에 후에 좋은 것이 올 가능성을 커지겠고요. 이에 따라 길하다고 볼 수 있겠습니다.

이때 '마침내 길하다'라는 해석을 자세히 살펴보면, 아름답게 장식을 마쳤을 때 그 모습이 보기에 좋고, 또 장식이란 대상의 격을 높이는 것이므로 좋은 일이기 때문에 길한 것입니다. 특히 언덕 구(丘)에는 분묘(墳墓)라는 의미로도 볼 수 있으므로 조상의 묘와 그를 둘러싼 공간을 장식한다는 의미로 볼 수도 있는데요. 조상을 섬기는 문화는 조상의 묘를 살피는 행위로도 나타나지요. 이러한 행위를 길하게 본 것은 아무래도 유교 문화에서 이루어지는 가치판단을 살필 수 있는 부분이 되겠습니다. 특히 위의 구절은 육효 가운데 5 위를 해설의 일부인데요. 양의 자리에 음이 나타나, 질박[양]하여야 할 자리에 화려함[음]이 있으니 그 표현을 아끼는 것이 조화에 가깝다는 해석도 가능하겠습니다.

🙃 흥미 포인트

: 풀이 가운데 白賁无咎 上得志也, '희게 장식하면 흠이 없다 함은 위에서 뜻을 얻은 것이다 '라는 문장을 어떻게 이해할 수 있을까?

흰 것은 화려함을 추구한다고 하여도 요란하기 어렵습니다. 오히려 보기에 좋습니다. 과하다는 느낌이 들지 않는 이유는 채도가 없기 때문입니다. 위의 구절은 6 위를 해석하는 내용으로 달이 떠오르는 산 봉우리를 떠올려 보시면 이해가 쉽겠습니다. 달은 흽니다. 노을의 해는 붉고요. 비 괘는 위에 산을 의미하는 간괘가 자리하고 있어서 간 괘의 최상부인 6 위는 곧 산꼭대기로 볼 수 있고, 달이 산 윗부분부터 밝아지니 흰 달빛을 가장 먼저 보는 곳이 산정상이 되겠네요. 희게 장식하면 흠이 없을 만도 하군요. 흰 달빛과 통하니까요. :]

또 '위에서 뜻을 얻었다'라는 말은 우선 5 위의 효와 연결하여 이해할 필요가 있겠습니다. 5 위에 자리한 음효는 6 위의 양효와 합을 이루니 끌어당기는 힘의 작용을 받습니다. 마치 흰 달빛을 받아들이는 산의 모습입니다. 산에서 사는 생명들은 밝아진 달을 보고 밤임을 알 수 있겠지요. 달빛은 꽤나 밝습니다. 달의 밝음을 느끼기 위해선 먼저 어두움에 익숙해지는 시간이 물론 필요하겠지만요. 이러한 점에서 비 괘는 해와 달의 움직임을 담고 있으며, 이를 살필 수 있는 공간으로 산과 들을 설정하였습니다. 지구의 자전현상에 따라 지구의 생물이 볼 수 있는 현상을 당시 사람들이 어떻게 해석하였는지 드러나는 부분이죠. 저무는 해는 황금빛을 반사하였을 텐데 고대 유물에서 볼 수 있는 황금빛 장식과 연결 지어 이해해 볼 가능성을 읽을 수 있겠습니다. ฅʕ•̫͡•ʔฅ

오늘은 밤을 맞이하는 길목이 담긴 비 괘를 살펴보았습니다.

읽어주셔서 감사합니다.

다음에도 만나요.

이상 청련향이었습니다.